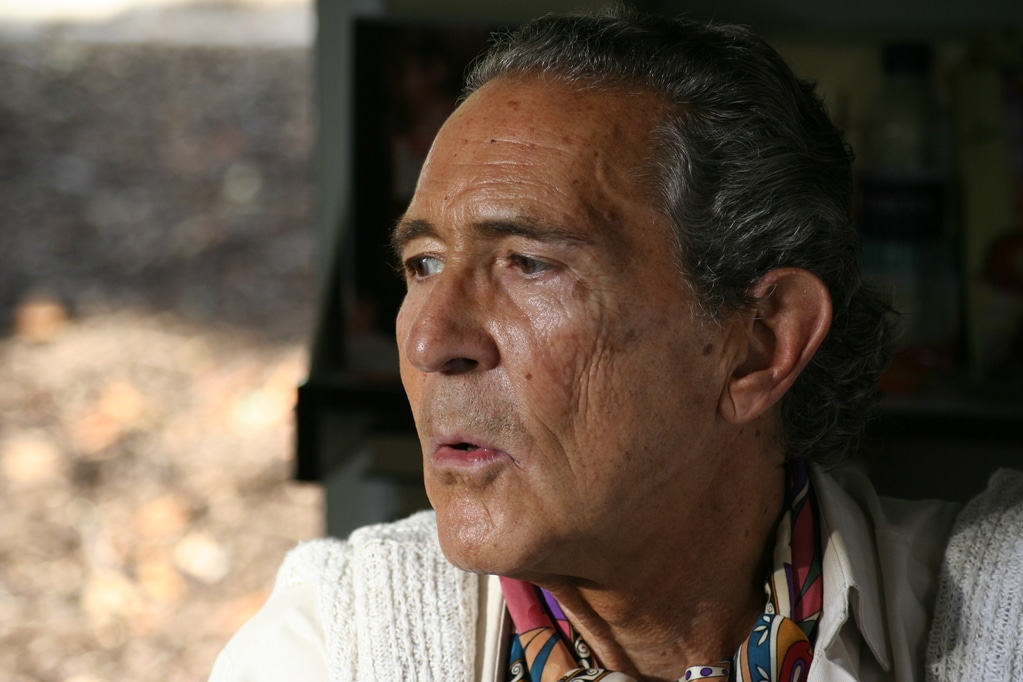

En una época en la que hablar de inteligencia artificial parecía propio de la ciencia ficción, el escritor Antonio Gala ofrecía una visión sorprendentemente lúcida —y crítica— del futuro tecnológico. Corría 1991 cuando, en una entrevista con Jesús Quintero para la televisión pública andaluza, Gala pronunció una serie de reflexiones que hoy, más de tres décadas después, podrían pasar por un ensayo sobre los efectos sociales de la IA generativa, la hiperconectividad y la automatización de la experiencia humana.

Gala, con su habitual verbo certero, anticipó un mundo donde “la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que no vendrán a darnos la felicidad, sino a ayudarnos a pasar el tiempo”. Un planteamiento inquietantemente actual en plena expansión de asistentes conversacionales, algoritmos de recomendación y plataformas que ocupan gran parte de nuestro ocio y atención.

De la predicción al presente: conductas programadas y emociones prefabricadas

La visión que compartía en el programa “Paraísos” hablaba de seres humanos “prefabricados”, guiados por instrucciones de conducta y fórmulas sociales simplificadas: cómo tener éxito, cómo hacer amigos, cómo disfrutar. Lo que él intuía como una posible pérdida de espontaneidad en las relaciones humanas se asemeja, en nuestros días, al modo en que las redes sociales, los algoritmos de engagement y las interfaces de usuario nos condicionan —y a veces dictan— nuestros comportamientos y decisiones.

La crítica de Gala no se dirigía a la tecnología en sí, sino al riesgo de delegar en ella procesos que antes eran personales y genuinos. Hoy, es habitual consultar a una IA qué decir en una entrevista de trabajo, cómo redactar un email, qué regalo hacer, o incluso cómo ligar. Y mientras nos hacemos más dependientes de estos sistemas, también normalizamos la idea de que el criterio externo —de una máquina, de una app— es más válido o más eficiente que el propio.

Saber sin querer saber: el efecto Google anticipado

En otro programa emitido semanas después, “Verdad y belleza”, el escritor cordobés iba un paso más allá: “Dentro de poco, parecerá que va a ser posible que cualquier persona, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Goya, quién es Velázquez o Cervantes. Pero yo me temo que esa persona no sienta la menor necesidad de saberlo”.

La reflexión anticipaba uno de los dilemas más profundos de la era de la información: la abundancia de datos no garantiza el interés ni el conocimiento real. En términos actuales, Gala estaba describiendo el fenómeno del “conocimiento superficial” que tantos estudios han atribuido al uso masivo de buscadores, asistentes de voz y herramientas de IA que entregan respuestas instantáneas, pero rara vez promueven la comprensión profunda o el pensamiento crítico.

IA como entretenimiento, no como emancipación

Para Gala, el riesgo más sutil de la inteligencia artificial no era su capacidad técnica, sino su función social: la de servir como mecanismo de distracción, de entretenimiento pasivo, de “pasar el tiempo”. Una IA no hostil, no opresora, pero sí anestesiante. Es, en cierta forma, la crítica que hoy resurgen en debates sobre plataformas como TikTok, algoritmos de doomscrolling o incluso sobre cómo los grandes modelos de lenguaje pueden fomentar la pasividad intelectual cuando se convierten en oráculos de respuesta inmediata.

En el actual contexto tecnológico, donde la inteligencia artificial se integra en todos los ámbitos —desde la sanidad hasta la educación, pasando por el ocio y la productividad— las palabras de Gala invitan a una reflexión pausada: ¿estamos usando la tecnología para ampliar nuestras capacidades o para sustituirlas? ¿Nos acompaña para evolucionar o nos adormece con confort y dopamina?

Un testimonio cultural, no técnico, pero profundamente certero

Aunque Antonio Gala no era tecnólogo ni científico, su sensibilidad como observador de la condición humana le permitió formular preguntas que hoy muchos expertos del ámbito tecnológico y filosófico se plantean. En tiempos donde las promesas de la IA se enfrentan a sus propios límites éticos y sociales, resulta revelador que un escritor español, en plena transición a la era digital, supiera leer el futuro con tanta precisión.

Lo que dejó entrever es que el verdadero desafío no está en construir inteligencias artificiales más potentes, sino en asegurarnos de que no dejemos de cultivar la inteligencia humana: esa que se interroga, que duda, que siente la necesidad de aprender —y no solo de consumir respuestas.

La tecnología avanza. Pero la advertencia de Gala sigue vigente: si no somos conscientes de cómo la usamos, podríamos terminar sustituyendo el pensamiento por la inercia y la emoción por la automatización. Y ese, tal vez, sería el mayor precio a pagar por el progreso.